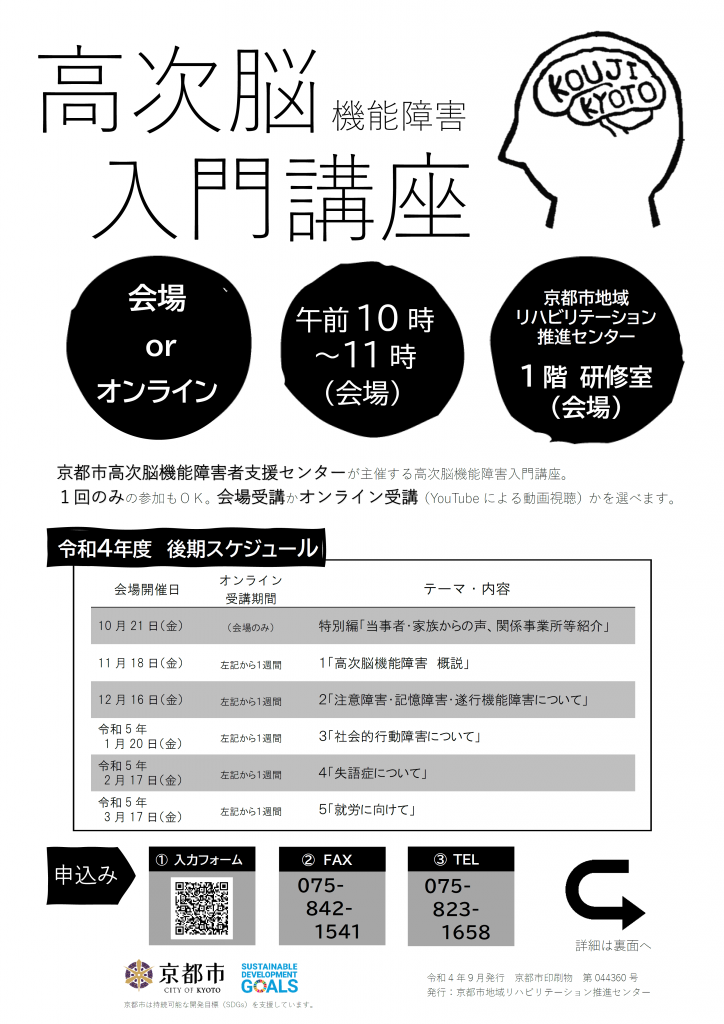

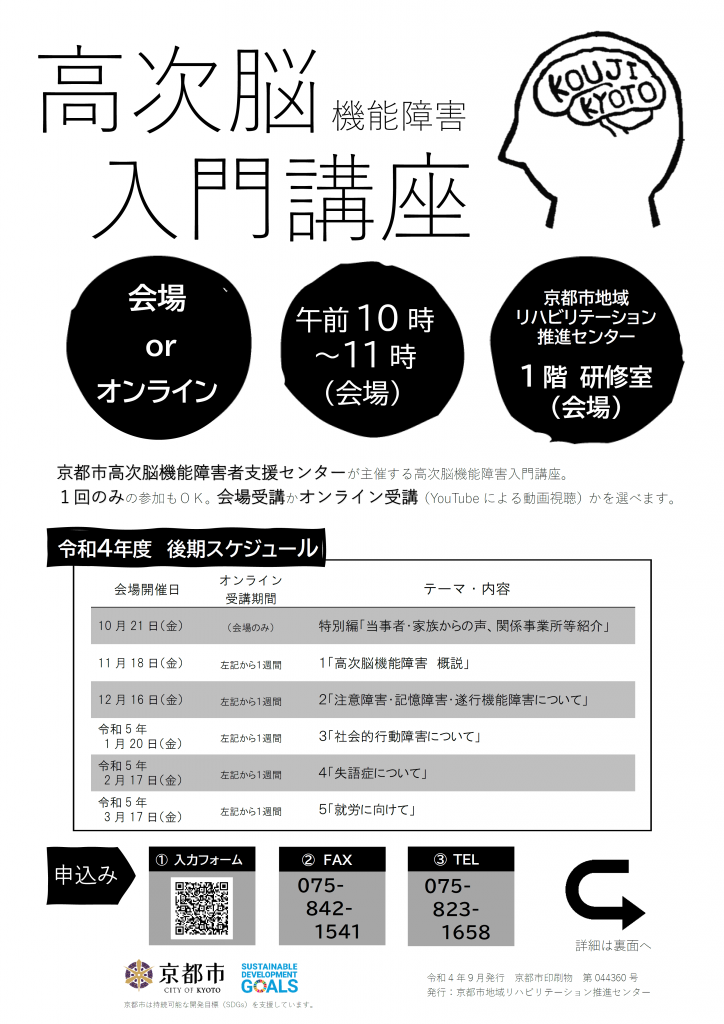

高次脳機能障害についての基礎知識を学ぶ機会として、次の日時・テーマで入門講座を開催します。

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年度に引き続き、会場での受講に加えオンラインでも受講していただけます。また、10月開催の特別編では、高次脳機能障害をより具体的にイメージしていただけるように、当事者の方や家族の方に実際の体験談をお話していただきます。

|

会場の開催日

|

オンライン受講期間

|

テーマ

|

|

10月21日(金)

|

(会場受講のみ※)

|

特別編「当事者・家族からの声、関連事業所等紹介」

|

|

11月18日(金)

|

左記から1週間

|

1「高次脳機能障害 概説」

|

|

12月16日(金)

|

左記から1週間

|

2「注意障害・記憶障害・遂行機能障害について」

|

|

令和5年1月20日(金)

|

左記から1週間

|

3「社会的行動障害について」

|

|

令和5年2月17日(金)

|

左記から1週間

|

4「失語症について」

|

|

令和5年3月17日(金)

|

左記から1週間

|

5「就労に向けて」

|

※特別編は、会場受講のみ。オンライン受講はありません。

会場は、京都市地域リハビリテーション推進センター1階研修室です。 開催時間は各回午前10時~11時です。オンライン受講期間は、会場の各開催日から1週間です。

開催時間は各回午前10時~11時です。オンライン受講期間は、会場の各開催日から1週間です。

申込みについては、申込フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みいただくか、「高次脳機能障害 入門講座 後期」チラシ裏面の「申込書」に必要事項を記入のうえ、FAXでお申し込みください。(電話による申込みも可。)

なお、新型コロナウイルス感染症拡大状況により、会場での開催を中止する場合があります。最新情報は、ホームページに掲載しますので、ご確認ください。

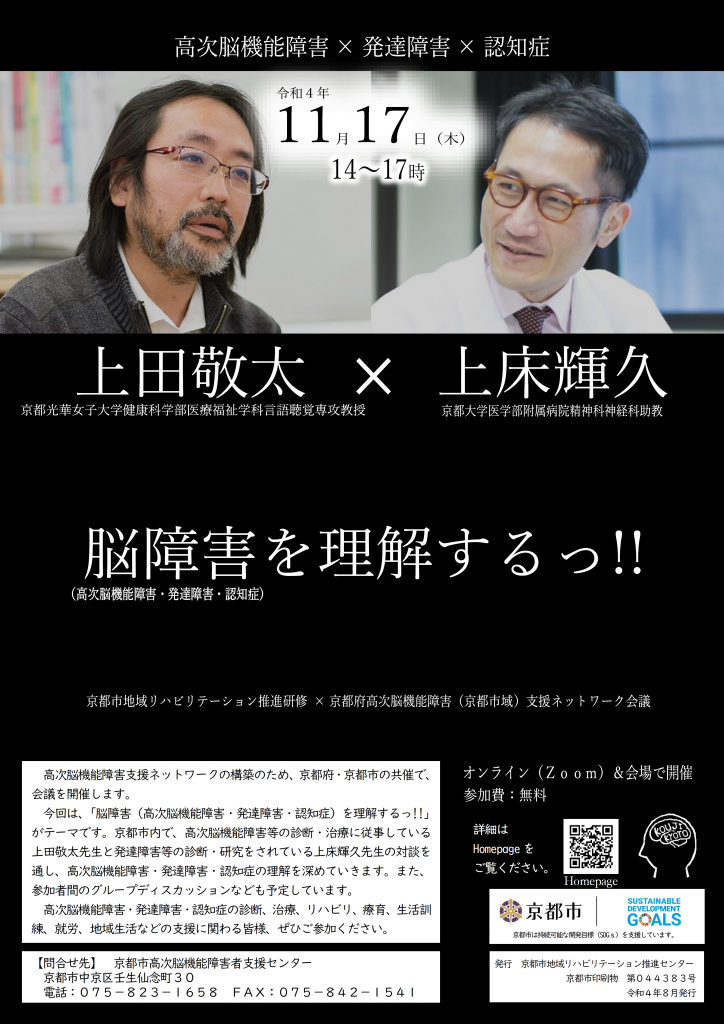

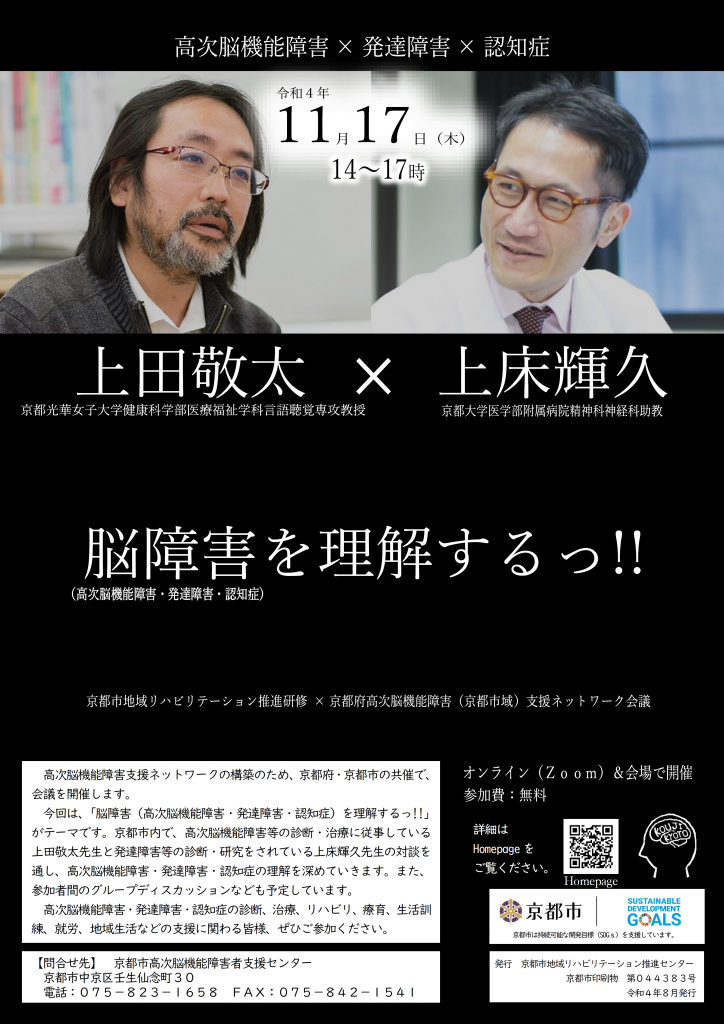

- 京都府高次脳機能障害(京都市域)支援ネットワーク会議を府市共催で開催します。

- 【テ ー マ】脳障害(高次脳機能障害×発達障害×認知症)を理解するっ!!

- 【日 時】令和4年11月17日(木)14:00~17:00

- 【内 容】開催概要をご覧ください。

- 【対 象 者】京都市内の医療機関、障害者地域生活支援センター、障害福祉サービス事業所、就労支援機関、地域包括支援センター、介護保険サービス事業所、障害児通所支援事業所、各区・支所保健福祉センター、児童福祉センター、教育機関 等の職員

- 【参 加 費】無料

- 【開催方法】オンライン(Zoom)又は会場

- 【定 員】オンライン100名、会場30名 ※先着順

- 【申込方法】各種研修等ページにあるネットワーク会議の

- 「申込みフォームはこちら」から、

- お申し込みください。

- 【申込締切】令和4年11月15日(火)

今回は、「脳障害(高次脳機能障害・発達障害・認知症)を理解するっ!!」がテーマです。京都市内で、高次脳機能障害等の診断・治療に従事している上田敬太先生と発達障害等の診断・研究をされている上床輝久先生の対談を通し、高次脳機能障害・発達障害・認知症の理解を深めていきます。また、参加者間のグループディスカッションなども予定しています。

今年度は、地域リハビリテーション推進研修とのコラボ企画です。高次脳機能障害・発達障害・認知症の診断、治療、リハビリ、療育、生活訓練、就労、地域生活などの支援に関わる皆様、ぜひご参加ください。

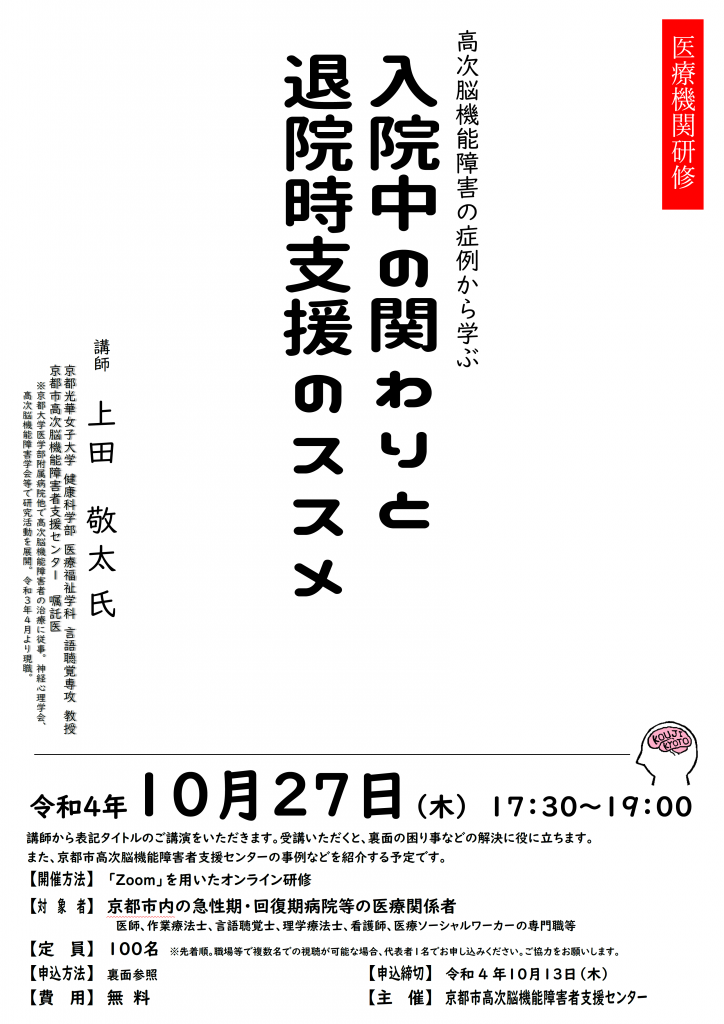

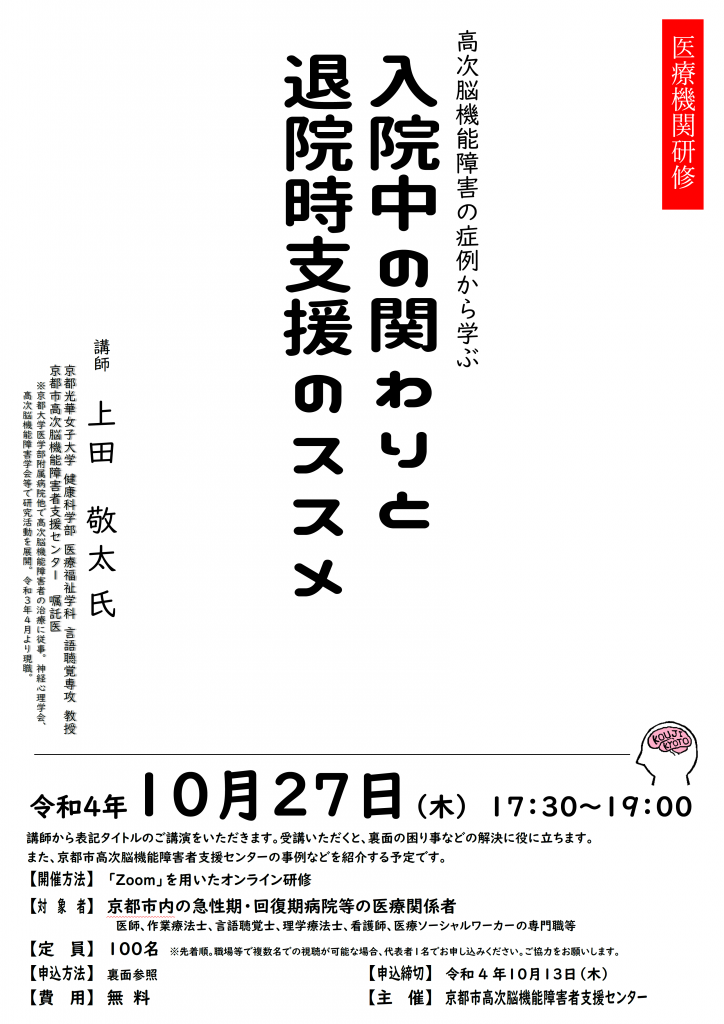

「高次脳機能障害の症例から学ぶ 入院中の関わりと退院時支援のススメ」をテーマに、京都市内の医療関係者の皆様を対象とした研修を行います。

- 【テ ー マ】高次脳機能障害の症例から学ぶ 入院中の関わりと退院時支援のススメ

- 【日 時】令和4年10月27日(木)17:30~19:00

- 【開催方法】Zoomを用いたオンライン研修

- 【対 象 者】京都市内の急性期・回復期病院等の医療関係者

- (医師、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、看護師、医療ソーシャルワーカーの専門職等)

- 【参 加 費】無料

- 【定 員】100名 ※先着順

- 【申込方法】各種研修等ページにある医療機関研修の「申込フォームはこちら」から、お申し込みください。

【申込締切】令和4年10月13日(木)

医療職の皆様から、「治療やリハビリが進まない(対応方法がわからない)」、「神経心理学的検査がわからない」、「ご本人にとっての良い連携先がわからない・知らない」、「制度やサービスがあり過ぎて、どの制度が使えるかわからない」といったお声を頂戴します。そんな困り事を解決しやすいように、今回の研修を企画しました。

高次脳機能障害のある患者さんとの入院中の関わりや退院時に必要な支援について、研修を通じて、もう一度考えてみませんか?

当センターの紹介動画を作成しました。

ぜひご覧ください。

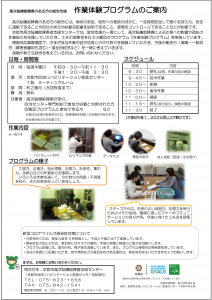

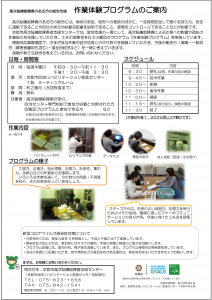

当センターでは,就労支援の一環として,高次脳機能障害による仕事への影響や現在の作業能力を把握していただき,工夫の提案等を行う小集団のプログラム『作業体験プログラム』を実施しています。

この度,プログラムのチラシを一部リニューアルし,開催日時に午後の時間帯,チラシ下部に新型コロナウイルス感染症対策を追加しましたので,お知らせします。

「作業体験プログラム」概要

日 時:毎週木曜日 午前9:30~午前11:30

午後1:30~午後 3:30

場 所:京都市地域リハビリテーション推進センター

期 間:約2箇月(8回程度まで)

費 用:無料

対象者:高次脳機能障害があり,

◎当センター専門相談で参加が必要と判断された方

◎集団プログラムに参加できる方

など

※適切な支援方針策定のため,医療情報の提供をお願いする場合があります。

※京都市民の方が対象です。

詳細については,チラシ画像をクリックしてご覧ください。

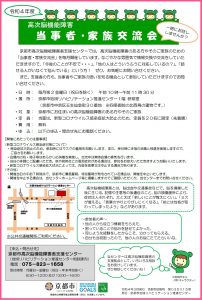

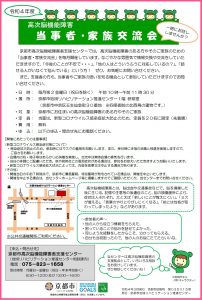

高次脳機能障害のある方やそのご家族のための,「当事者・家族交流会」を

令和4年度も継続して開催します。

開催日時は,

毎月第2金曜日(祝日を除く)の午前10時~午前11時30分。

会場は,

京都市地域リハビリテーション推進センター1階研修室。

交流会では,当センターの支援コーデネーター等のスタッフも加わり,情報交換や交流をしています。

参加希望や,交流会に興味をお持ちの方は,当センター(075-823-1658)へお電話ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため,定員を20名(先着順)に限定しています。

※新型コロナウイルス感染症拡大状況により,会場での開催を中止する場合があります。最新情報は,ホームペ ージに掲載しますので,ご確認ください。

※申込方法等の詳細については,チラシの画像をクリックしてください。

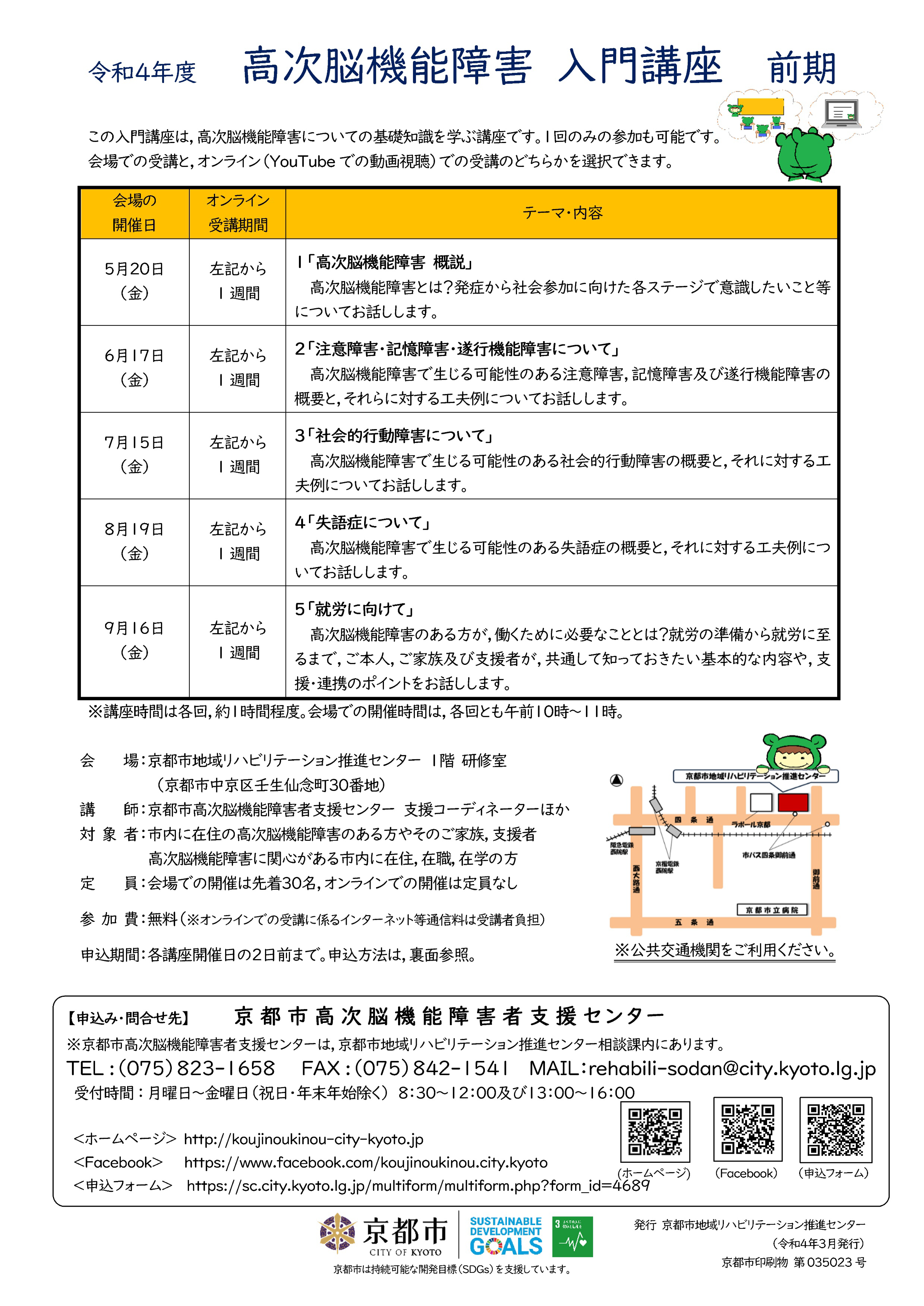

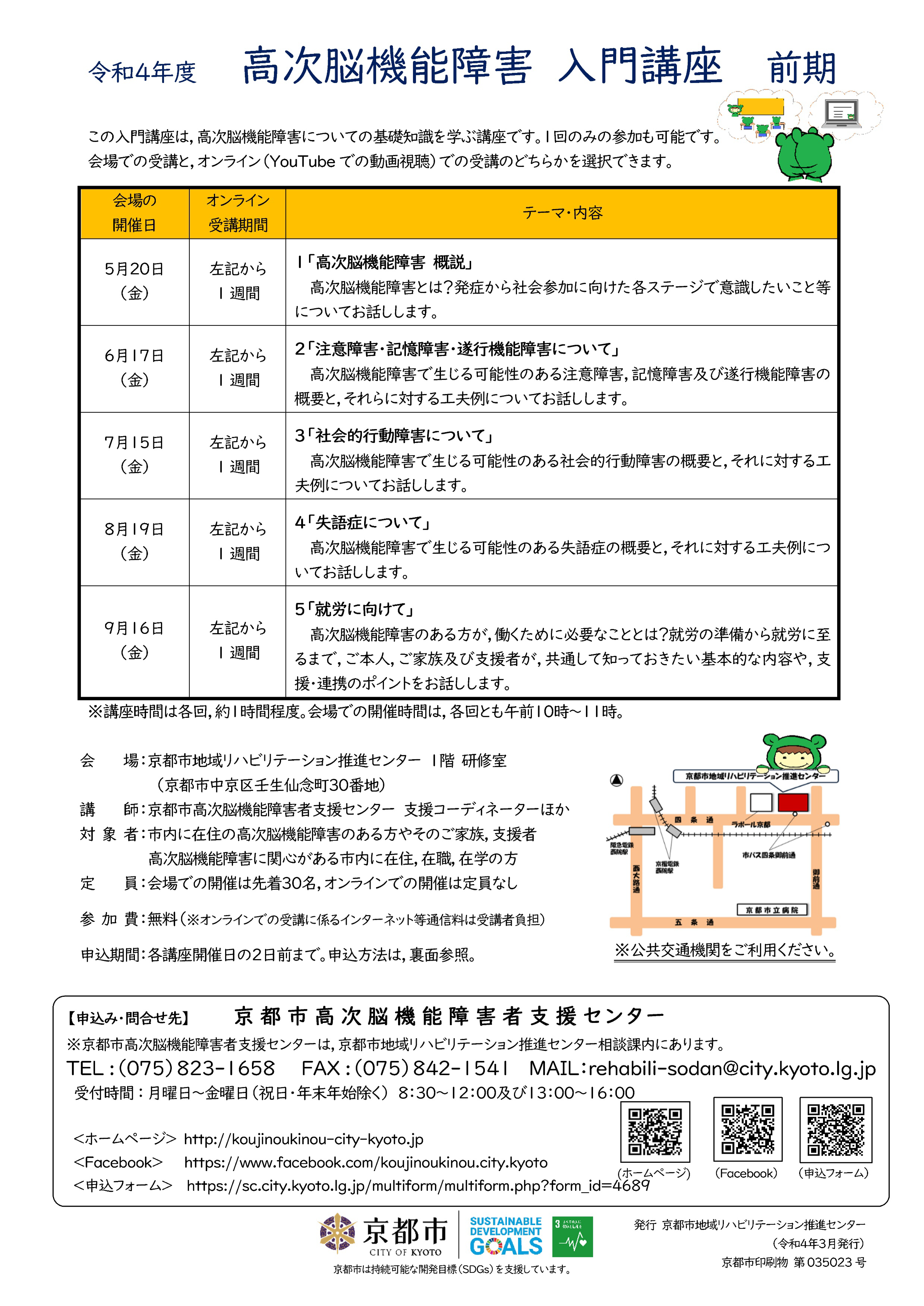

高次脳機能障害についての基礎知識を学ぶ機会として,次の日時・テーマで入門講座を開催します。

令和4年度は,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,令和3年度に引き続き,会場での受講に加え,オンラインでも受講していただけます。

【会場の開催日】【オンライン受講期間】 【テーマ】

5月20日(金) 左記から1週間 1「高次脳機能障害 概説」

6月17日(金) 左記から1週間 2「注意障害・記憶障害・遂行機能障害について」

7月15日(金) 左記から1週間 3「社会的行動障害について」

8月19日(金) 左記から1週間 4「失語症について」

9月16日(金) 左記から1週間 5「就労に向けて」

会場は,京都市地域リハビリテーション推進センター1階研修室です。開催時間は各回午前10時~11時です。オンライン受講期間は,会場の各開催日から1週間です。

申込みについては,申込フォームに必要事項を入力のうえ,お申し込みいただくか,「高次脳機能障害 入門講座 前期」チラシ裏面の「申込書」に必要事項を記入のうえ,FAXでお申し込みください。(電話による申込みも可。)

なお,新型コロナウイルス感染症拡大状況により,会場での開催を中止する場合があります。最新情報は,ホームページに掲載しますので,ご確認ください。

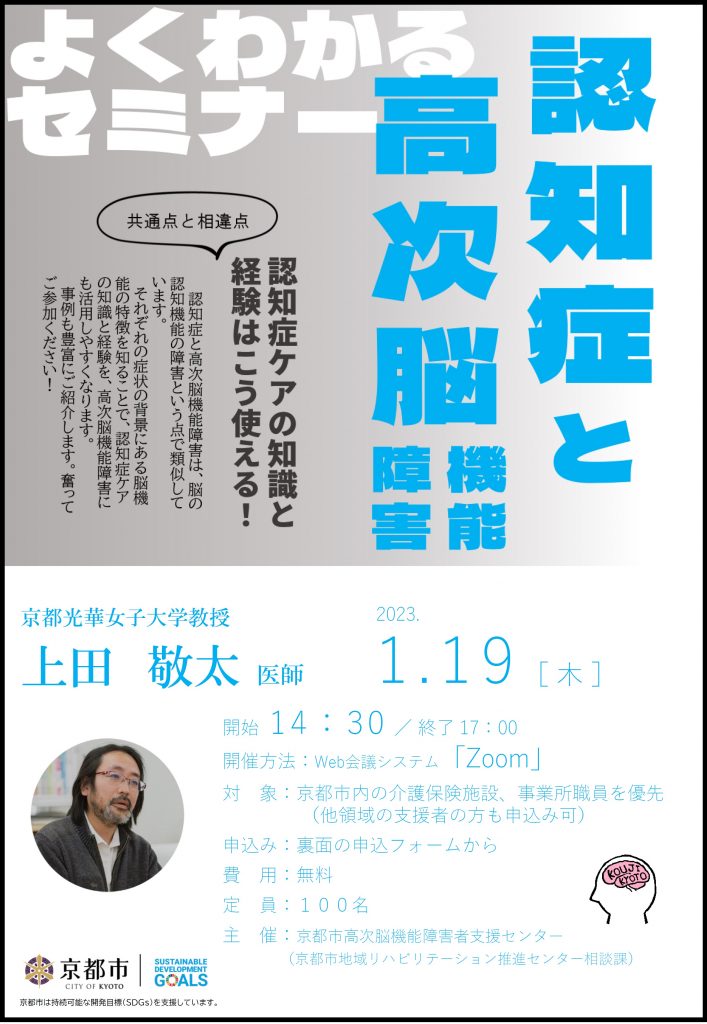

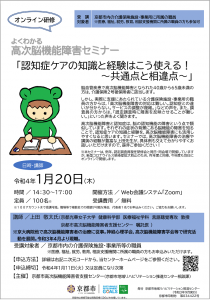

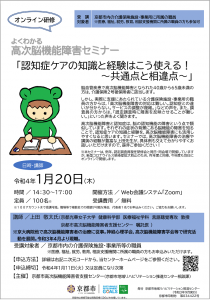

例年ご好評いただいている,介護保険施設・事業所職員向けのセミナーです!

脳血管障害で高次脳機能障害となった場合,40歳以上の方は介護保険の対象となることから,介護保険施設・事業所で支援されているケースも多くおられます。

しかし,実際に高次脳機能障害の方への支援に当たられている介護施設・事業所等の職員の方から,「高次脳機能障害の対応は難しい・・・」,「サービス調整が複雑・・・・・・」,「認知症との違いが分からない・・・・」などの声をよくお聞きします。

そこで,認知症との共通点・相違点を踏まえつつ,それぞれの背景にある脳機能の障害を知ることで,高次脳機能障害への理解を深めていただくとともに,認知症ケアの知識と経験を高次脳機能障害にもご活用いただけると思います。ぜひ参加ください。

「よくわかる高次脳機能障害セミナー 認知症ケアの知識と経験はこう使える!~共通点と相違点~」

日時:令和4年1月20日(木)14:30~17:00

開催方法:Web会議システム「Zoom」

講師:上田敬太氏

(京都光華女子大学 健康科学部 医療福祉学科 言語聴覚専攻 教授 )

(京都市高次脳機能障害者支援センター 嘱託医)

対象者:京都市内の介護保険施設・事業所の職員

※医療,福祉,就労,教育,相談支援等の関係機関職員の方もご参加可。

参加費:無料

申込方法:当センターホームページ内の「申込フォーム」からお申込みください。

<締切 令和4年1月11日(火)>

※セミナーの詳細は,右の画像をクリックしていただき,ご確認ください。