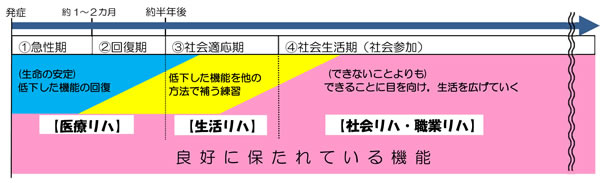

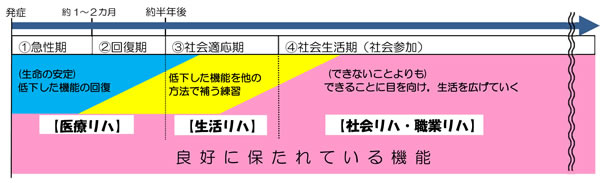

発症からのステップ

事故や病気などの受傷・発症から、日々の生活や就労・就学等の社会参加までの全体の流れを、4つのステージに分けてまとめています。

- 「急性期」

- およそ発症から1~2か月の間を指します。

発症直後は、まず生命の安定を図り、原因疾患への治療が行われます。

リハビリテーション(以下「リハビリ」という。)は、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる個別の訓練が主体となります。

良好に保たれている機能をベースにしながら、「低下した機能の回復」を目指したリハビリを行っていきます。

- 「回復期」

- 急性期から半年後くらいまでを指します。

急性期病院の退院後もリハビリが必要な方は、回復期病院に転院となります。主に回復期病院では、ベッドから体を起こして座る、歩く、階段を上り下りする等の「基本的動作」や、食事や着替え、トイレ、入浴、整容動作等の「日常生活動作」を病院内の環境で行えるようにリハビリをしていきます。

回復期の頃になると、入院治療は終える方が多く、次の退院後の生活を見据えて、「低下した機能を伸ばす」だけでなく「他の方法で補う練習(代償手段といいます)」も取り入れていきます。

例えば体のリハビリで言うと、「麻痺で歩けなくなった人」に対して、歩行訓練がされますが、「手すりをもち、5メートルは歩けるようになった」としても、退院後,外出するとなるとまだ不十分です。

その時には「外では車いすを使うことも視野に入れて、車いす操作の練習も取り入れていく」ことになります。できないことよりも「できることから取り組んでいく」ことは、次の退院後の生活にはとても重要です。

- 「社会適応期」

- 病院での入院のリハビリが終わると、とても不安になられると思いますが、高次脳機能障害のある方にとって、在宅での生活は、脳にとっても良い刺激となります。

入院中は活動範囲も限られており、周りに手伝ってもらうことが多いため、高次脳機能障害が目立ちにくいとも言われています。

そして、退院してからが本番です。

まず家での生活に慣れていくのも大切なリハビリです。馴染んだ自宅や地域では生活実感がわき、やりたいことがでてくることもありますが、自宅ではこもりがちとならないように、家族や周囲との交流を持ったり,適度に外出したりしましょう。

家事動作を本人の役割にすることや、日課を持ち活動できるように生活リズムを整えていくことも大切です。

その方が難しいことに対しては、そのことを補う手段や社会支援等の利用に向けての支援も行い、在宅生活での生活リズムの獲得や生活範囲の拡大に合わせた生活能力の向上を図っていきます。

- 「社会生活期、社会復帰」

- その方のライフステージに合わせて、何らかの後遺症を持ちながらも、次の生活を展開していく時期です。

就労が目標である方には、職場での基本的な動作の自立や働く体力・持久力,通勤手段の獲得、スケジュール帳やメモ帳等、代償手段の活用に向けての支援を行っていきます。

受傷後はしばらくの間、以前行えていた作業でも疲れやすくなっていることもあります。そのために、職業生活に必要な能力の確認を行い、職場とも働き方や休息の取り方等を相談していきます。

自分の障害の特徴を理解し、周囲に助けを求めていくことが必要になります。

障害のあることを周囲に伝え、就労準備の支援を受けることもできます。

就学に向けては、学校側と家族、までの支援者等が本人の障害の特性と関わり方について共有し、配慮点等を確認しながら環境になじんでいけるように連携しながら支援していくことが重要です。

*病院でのリハビリは「医療リハ」、家に帰ってからは「生活リハ」、少しずつ社会参加を広げていくことは「社会リハ」「職業リハ」と呼ばれています。この3つの視点を柔軟に取り入れていくことも、効果的なリハビリであり、「回復」と「社会参加」につながっていきます。